About UsJASRACの国際ネットワーク

- TOP

- JASRACについて

- JASRACの国際ネットワーク

グローバルに音楽などの著作物が流通する中、著作権は日本をはじめとする世界のほとんどの国において「ベルヌ条約」などの国際的な合意により保護されています。しかし、著作物の利用者が海外の権利者から個別に許諾を得るには多くの時間や労力を要します。そこで、世界各国の著作権管理団体が、それぞれの団体の管理作品(レパートリー)を互いに管理し合う契約を結び、手続き窓口となることで、国を超えた著作物の利用とクリエイターへの報酬の還元を円滑にしています。

JASRACと管理契約を締結している団体数

JASRACは、下表のとおり世界の著作権管理団体とネットワークを築き、お互いの管理作品(レパートリー)を管理し合っています。

(2025年12月現在)

| 演奏権 | 録音権 | 合計 |

|---|---|---|

| 118団体 | 96団体 | 129団体 |

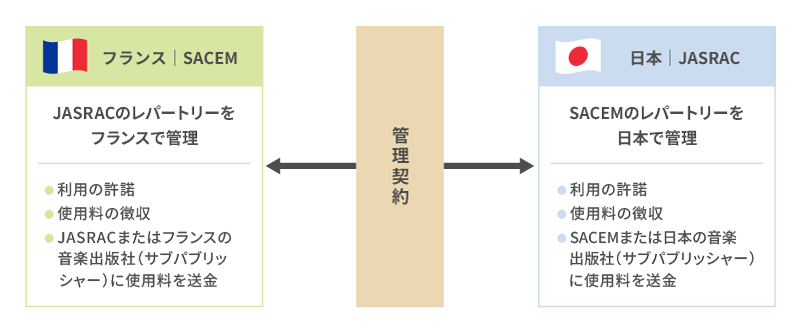

このネットワークにより、下図のように、音楽が利用された国・地域の団体が、その曲の権利者が所属する団体に代わって許諾と使用料の徴収を行い、権利者の所属する団体などに使用料を送金しています。クリエイターは自身が所属する団体などを通じ海外の使用料を受け取ります。

例:JASRACとSACEM(フランス)の管理契約

国際的な組織の一員として

JASRACは国際組織の一員として、著作権の保護の強化や著作権管理制度の拡充などを目指し、姉妹団体と連携を図っています。

- CISAC(著作権協会国際連合)(Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs)

- 世界の音楽、オーディオビジュアル、演劇、文芸および視覚芸術分野の著作権管理団体により構成される非営利・民間の国際組織。1926年に設立され、2024年現在、116カ国・地域の227団体が加盟します。著作権の保護、クリエイターの利益の促進、円滑な集中管理制度の実現などのために活動しています。1960年に加盟したJASRACは、1980年から理事国に選出されているほか、地域委員会であるCISACアジア太平洋委員会においても中心的な役割を果たしています。フランスに本部を、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、アフリカに地域事務所を置く世界のクリエイターを代表するネットワークです。

- BIEM(録音権協会国際事務局)(Bureau International de l'Edition Mecanique)

- 1929年にパリで設立された、世界の録音権管理団体を代表する国際組織。加盟団体の活動支援、レコード製作者団体との折衝の他、音楽市場調査などを行っています。JASRACは1968年に加盟し、現在JASRAC役員がBIEM執行委員会のメンバーに選ばれています。

CISAC関連団体

- CIAM(国際音楽創作者評議会)

- CISACの諮問委員会として1966年に設立された音楽創作者の国際評議会。世界の音楽創作者の声をひとつにしようと、創作者への報酬の適正化や権利保護の強化などに向け、ロビー活動や情報発信などを行っています。アジア・太平洋、アフリカ、ヨーロッパ、南米、北米に地域アライアンスを置き、地域ごとの課題に対応するとともに世界の創作者の連携を進めています。

- APMA(アジア・太平洋音楽創作者連盟)

- アジア・太平洋地域の音楽創作者の権利と利益の保護・行使・拡大を促進するため、CIAMの地域アライアンスとして、2016年に設立されました。アジア・太平洋地域の国や地域が抱える問題点を共有し、創作者が受けるべき報酬の適正化や権利保護の大切さを訴えています。

よくあるご質問

お問い合わせ

「よくあるご質問(FAQ)」でも解決しない場合は、以下のフォームからお問い合わせください。