サイト内検索

サイト内の情報をキーワードで検索します。

著作権法では個人的に楽しむためであっても、MDやオーディオ用CD-Rなど政令で定められたデジタル方式の機器・媒体を用いた録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけています(著作権法30条3項)。これを「私的録音録画補償金制度」といい、家庭内などで音楽などの著作物を私的に使用することを目的とした録音・録画に対し権利者への補償金を支払うことを定めたものです。録音については1993年6月から、録画については1999年7月から実施されています。 JASRACを含む権利者団体は、創造のサイクルを大きく確かなものとし、音楽文化の発展に資するような、合理的で実効性ある対価還元の仕組みの構築を目指しています。

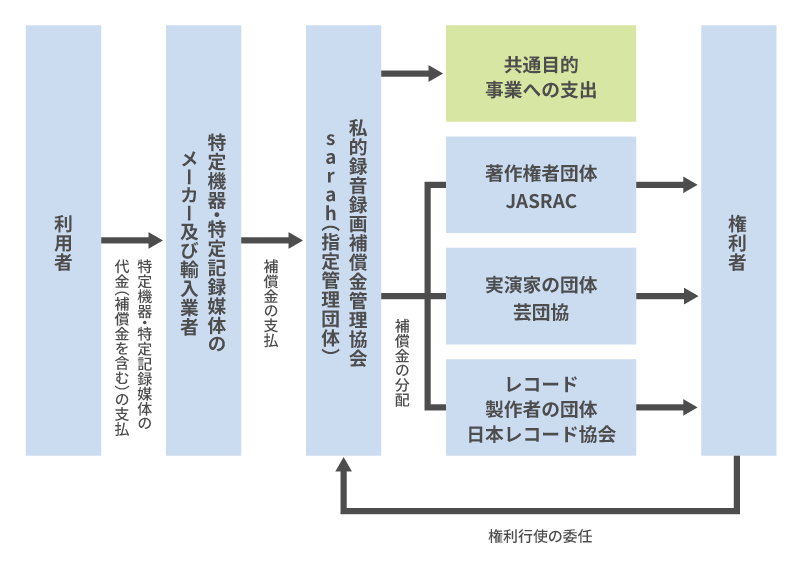

補償金の支払い方法としては、政令指定を受けた特定機器・記録媒体の製造メーカーなどの協力を得て、ユーザーの皆さまが機器・媒体を購入する際に補償金を含める形で一括してお支払いいただいています。

補償金は、個々の権利者に分配されるほか、著作権制度の普及や著作物の創作の振興といった権利者全体のためになるような事業(共通目的事業)に用いられます。

私的録音補償金の請求、受領は、文化庁長官から指定を受けた 私的録音録画補償金管理協会(sarah) が行っています。補償金は、sarahから著作権者、実演家、レコード製作者を代表する3団体に分配された後、個々の権利者に分配されます(分配方法の詳細についてはこちら をご覧ください)。

著作権者を代表する団体 ...日本音楽著作権協会(JASRAC)

実演家を代表する団体 ...

日本芸能実演家団体協議会(芸団協)

レコード製作者を代表する団体 ...

日本レコード協会(RIAJ)

現在、政令指定を受け、対象とされているオーディオ製品は以下の機器およびディスク・テープです。

1993年の制度スタート当初にDAT・DCC及びMDが、1998年にオーディオ用CD-R及びCD-RWが政令指定をうけてから20年以上変更がありません。

・DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)

・DCC(デジタル・コンパクト・カセット)

・MD(ミニ・ディスク)

・オーディオ用CD-R(コンパクトディスク・レコーダブル)

・オーディオ用CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)

(注)CD-R・CD-RWについては、「音楽録音用」または「For Audio」と記載されているものが、補償金の対象となる記録媒体です。

(2022年4月1日現在)

私的録画補償金の請求、受領は、文化庁長官から指定を受けた私的録画補償金管理協会(SARVH)が行っていましたが、メーカーの協力が得られず、補償金が支払われなくなったことなどから、事業実施が困難となり、2015年3月31日付で解散しました。SARVHの解散以降、私的録画補償金の請求等は実質的に行われていませんが、2022年、文化庁がブルーレイディスクレコーダーを新たな対象機器に指定する方針を公表したことを受け、現在、私的録画補償金の請求等の再開に向けた準備が進められています。

JASRACは、私的録音録画補償金の対象外となっている機器の急速な普及により現行の補償金制度が形骸化していることに対し、音楽、映像、映画、文芸、美術、漫画、写真など、私的録音録画補償金に関係する多くの権利者団体等と共同して、同制度の適正な見直しを訴えています。

併せて、インターネットを介したコンテンツ流通が主流となりつつある中、現在の補償金制度に代わる「新たな対価還元策」の検討にも積極的に参加していきたいと考えています。

| 2022年9月9日 | 私的録音録画補償金の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーを指定することについて、権利者団体が声明を発表 |

|---|---|

| 2022年8月23日 | 文化庁が、私的録音録画補償金の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーを指定する方針を公表し、意見公募(パブリックコメント)を開始 |

| 2019年5月30日 | CISAC(著作権協会国際連合)総会において、日本政府に対し機能的で公平な私的複製補償金制度を求める決議が採択されました。 |

JASRACを含む権利者団体は、合理的で実効性のある、新たな補償金制度創設に係る提言をしています。

私的複製に関する適切な